COMPAGNIE DES ÉCRIVAINS DE TARN-ET-GARONNE

Compte rendu de la sortie hors les murs à Septfonds et Caussade

le samedi 14 juin 2025

Etaient présents :

Evelyne Bourrée , Madeleine Carenco, Colette Coladon, Véronique Fresquet, Martine De Grande, Françoise Delmas, Pierre Desvergnes, Jean-Claude Fabre, Michel et A-Marie Grasset, Nicole Grenouillet, Anne Lasserre-Vergne, Robert et Danièle Latger, Jean-Claude Marcel, Marilène et René Meckler, Monique Nespoulous, Jean-Luc Nespoulous, Michelle et Hervé Pennarun, Jean-Luc, Nicole Peybernes-Chalifour, Norbert Sabatié, Odile Stéphan, Marie-France Vainguer, Danièle Vaysse.

Excusés : Andrée Chabrol-Vacquier, Robert Vila, Nelly Boucheron-Seguin, Christian Stierlé.

PROGRAMME :

10H: Visite guidée de La Mounière , Maison des mémoires locales, 15 rue des déportés à SEPTFONDS.

- Le chapeau de paille : La naissance d’une industrie florissante à Septfonds

- L’aviation : Le parcours de Dieudonné Costes, pionnier de l’aviation

- 1939 – 1945 : Le camp de Judes et les politiques d’accueil des étrangers considérés comme indésirables.

15 H: L’après midi 4 conférences en la salle des Récollets à CAUSSADE.

1 ) Septfonds berceau du chapeau de paille de chez nous :

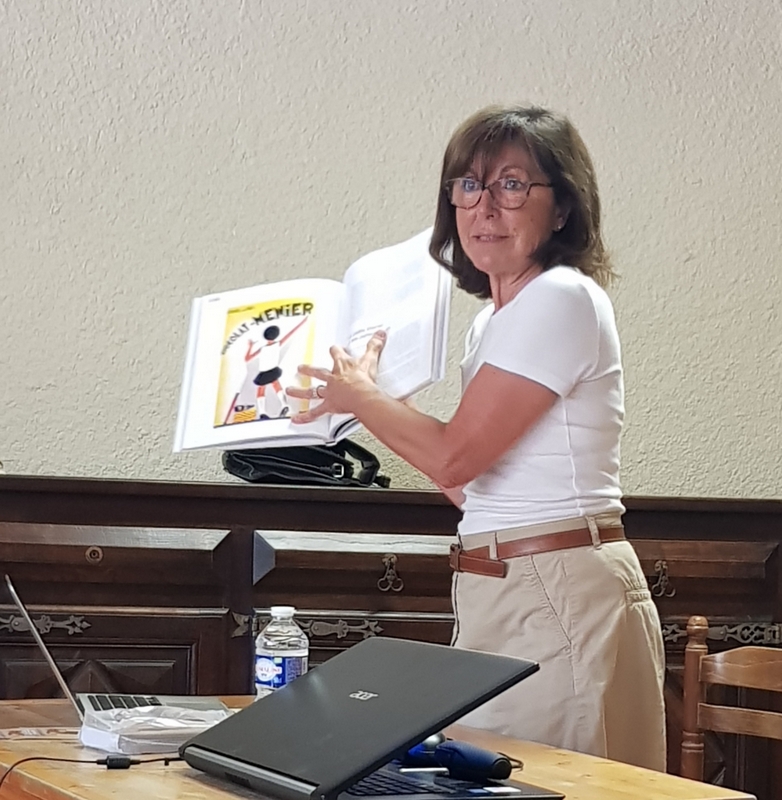

A la Mounière, dans l’ancienne bastide devenue musée, avec notre guide conférencière Margot nous apprenons comment Septfonds, avant Caussade, a créé et développé son artisanat du chapeau de paille.

L’histoire du chapeau remonte bien sûr à la nuit des temps mais c’est celle de Septfonds, qui vit un essor surprenant motivé par la nécessité de se protéger du soleil dans notre Sud-ouest, qui est bien spécifique.

Une bergère, Pétronille CANTECOR (née en 1770 près de Caussade) paysanne mariée à 17 ans, (qui deviendra mère de 12 enfants) voulant s’abriter du soleil et occuper son temps de garde, se met à tresser la paille à sa disposition, parfois complété de joncs, et à confectionner à l’aide de coutures concentriques, un chapeau : la « paillole ». Nous sommes en 1796, ce n’est pas une légende car l’astucieuse Pétronille entend ne pas en rester là. Le succès fut tel qu’un atelier fut créé immédiatement avec les femmes du pays qui participaient à domicile dès leur adolescence et apportaient un complément de ressources à la famille.

Afin d’activer la production pour satisfaire la demande un process fut mis en place : appel aux dons, aux fonds d’encouragement, et aux financements, recherche de locaux, acquisition de la paille, matière première souvent achetée à Labenque et Puylaroque, équipement de machines à coudre (production multipliée par 4), achat d’emballages, de caisses de transport et d’expédition, voitures d’acheminement à chevaux, puis expéditions par voie ferrée, prospection par des représentants de commerce…Rapidement toute une organisation se met en place pour augmenter la rentabilité.

A la mort de Pétronille, en 1846, c’est son petit fils Fortuné Cantecor qui reprend l’affaire et la porte à son apogée avec 5 000 pièces par jour.

L’industrie se déplace à 7 kms plus bas, à Caussade, dotée d’une gare ferroviaire et de routes vers les grandes villes, Paris notamment, où d’ailleurs le chapeau était devenu un accessoire de mode indispensable pour hommes et femmes. A cette époque, il était mal vu de sortir la tête nue. La main d’œuvre est alors essentiellement féminine et rurale, se déplaçant depuis Caylus, Monpezat-de-Quercy, Montricoux à pieds ou à vélo. On comptera jusqu’à une trentaine de manufactures en 1900, avec 3 000 salariés.

La première guerre mondiale puis la crise de 1929 portèrent un coup dur à ces usines comme à toute l’économie. L’essor de la voiture automobile freina aussi le port du chapeau, peu commode à intégrer l’habitacle !

Outre les chapeaux de paille pour se protéger du soleil, d’autres formes plus fines et fantaisies furent bientôt nécessaires pour s’adapter aux saisons et à une demande croissante du monde de la mode et du spectacle. Le canotier est devenu depuis un grand classique iconique, porté notamment par de grands artistes comme Maurice Chevalier, et des acteurs d’Hollywood où d’autres modèles ont été demandés : capeline, borsalino, ou le fameux panama. Notons aussi à cette époque les canotiers des spectateurs de Roland-Garros. Les créateurs de la « Haute couture » Française, talienne et espagnole apprécient aussi ce savoir-faire, parfois avec des demandes spécifiques.

La création de chapeaux est sans limite on le sait, en des matériaux divers : en paille pour la belle saison, en feutre, en lainage, en toile avec intérieur de liège pour les pays chauds, en tissus huilé pour la pluie, en cuir et même en peau de serpent !…

Diverses natures de pailles sont utilisées selon la qualité et la destination du chapeau : paille de blé qui n’est plus un déchet, paille de céréales à bovin, celle de seigle est aussi bien adaptée, mais au fil des ans pour faire face à la demande locale, puis nationale, après la guerre de 1939-1945 on fit appel à la paille de riz asiatique, moins chère et de bonne qualité (un mètre de tresse de 5 à 12 millimètres de large ne coûte que 17 centimes) c’est toujours le cas de nos jours. On peut aussi avoir recours au jonc de mer, aux roseaux pour des couvre-chefs spécifiques…..

L’artisan chapelier coud les tresses à la machine, les apprête, les teint, puis les forme à la vapeur sur des moules en aluminium, façonnés au préalable en bois. Un bon ouvrier peut travailler sur 4 formes à la fois. Quand le chapeau est formé, il faut couper les bords, ourler, poser un ruban ou des garnitures : nœuds, fleurs, voilettes...qui peuvent être fantaisies et même extravagantes !

Actuellement trois chapelleries subsistent à Caussade : les « Ets Crambes » créés en 1946 , « Willy’s Paris », usine créée par la famille Rey (cousins de Pétronille) en 1824, et les Ets Coustillières à Septfonds. Les trois fabriquent un grand éventail de produits, avec quelques spécificités, et peuvent se visiter sur rendez-vous.

En principe les « Estivales du chapeau » de renommée internationale ont lieu chaque année à la mi-juillet avec des hôtes de prestige (exemple : Maison Hermès..)

2) Evocation de l’aviateur Dieudonné COSTES :

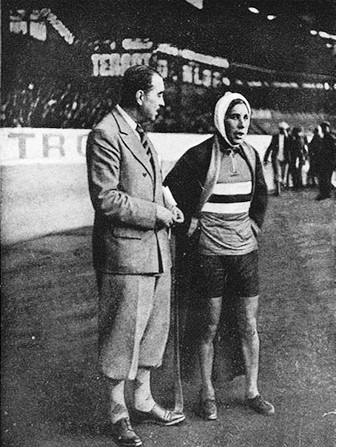

Notre guide nous présente ensuite ce célèbre aviateur français avec l’appui d’un tout nouveau diaporama numérique sur les plans horizontal et vertical .

Dieudonné COSTES est né le 4 novembre 1892 à Septfonds dans une famille de fabricants de chapeaux de paille. Cet as des as de l’aviation connut la gloire pour avoir réalisé la première traversée de l'Atlantique sud sans escale en 1927 et la première traversée de l'Atlantique nord dans le sens est-ouest en 1930 avec Maurice Bellonte. Leur renommée fut à l’époque internationale.

Ce pionnier, as de l’aviation remplissait la France de fierté, car pendant la Première Guerre mondiale, il sert dans l'Armée de l'air française, dans diverses escadrilles sur le front des Balkans . D’un tempérament courageux et téméraire, déjà début octobre 1915 il se met à dos son chef d’escadrille en réalisant des acrobaties dès son arrivée sur le terrain. Ce dernier cherche à s’en débarrasser et l’envoie dès la fin du mois sur une liste de volontaires pour l’aviation de l’armée d’orient. Il y remporte 9 victoires, la première en avril 1917, les autres de janvier à septembre 1918. Il termine la guerre avec le grade de sous-lieutenant .

Après la 1ère guerre, il vola dans l'aviation civile, d'abord chez Latécoère en 1920, sur la ligne postale Toulouse - Casablanca , puis sur la ligne Bordeaux-Paris en 1921 et sur la ligne Paris-Londres pour Air Union en 1923. Une petite incartade pour transport de cocaïne lui vaut quelques jours de prison.

À partir de 1925, il devint pilote d'essai chez Breguet . Il commença alors à effectuer des vols long-courriers, notamment dans l’aéropostale, et à battre des records sur Breguet 19.

Nous pouvons admirer en vitrine une pièce rare : une de ses combinaisons d’aviateur en cuir de...python !

Les 1er et 2 septembre 1930, Costes et Maurice Bellonte effectuèrent le vol avec le « Point d'Interrogation » de Paris à New York. Premier avion plus lourd que l’air à atteindre New York par la route plus difficile vers l'ouest, entre l'Amérique du Nord et l'Europe continentale, ils parcoururent 5 850 ou 6 200 km, selon différentes sources, en 37 heures et 18 minutes.

Durant la 2ème guerre mondiale Dieudonné Costes, promu Lieutenant-colonel, est instructeur à l'école de pilotage de Versailles. En 1947, accusé d’intelligence avec l’ennemi, Costes proteste de son innocence et bénéficie d’ailleurs de témoignages de l’ambassade des États-Unis (il aurait contribué à faire tomber un réseau d’espionnage nazi). Malgré cela, en cette période de revanche, difficile à comprendre de nos jours, il sera maintenu en détention provisoire. Lors du procès des 14 et 15 mars 1949, défendu par Me Isorni, toutes les accusations tombent les unes après les autres et Costes est acquitté. Il restera malgré tout définitivement marqué par ce procès. Il abandonnera l’aéronautique pour se consacrer à l’essor de sa station de ski du Mont Dore.

Sa fin de vie fut douloureuse car on dût l’amputer d’une jambe après de multiples interventions à la suite d’un grave accident.

Il décède le 18 mai 1973 à Paris (80 ans), il est inhumé au cimetière de Passy, non loin d’autres célébrités du monde de l’aviation : Henri Farman, Maurice Bellonte et l’avionneur Marcel Dassault.

A Septfonds, au 16 rue Dieudonné Costes, une plaque signale « Ici naquit le 4 novembre 1892, Dieudonné COSTES, héros des Ailes françaises, décédé à Paris le 18 mai 1973 »

3) Le camp de réfugiés de Septfonds (1939- 1945)

Toujours avec l’aide du diaporama numérique Margot évoque « La rétirada » cette période douloureuse qui vit arriver chez nous une véritable marée humaine de civils et de militaires exilés Espagnols à cause de la guerre civile induite par la dictature franquiste : 300 000 civils et environ 200 000 militaires. Déjà le gouvernement dans les années 30 avait mis en place une politique d’accueil des étrangers et de naturalisation .

Mais en 1938 rien n’avait été prévu pour accueillir un si grand nombre de ressortissants, en outre en grande difficulté. Dans la hâte 40 000 réfugiés sont parqués en Roussillon, à Argelès-sur-Mer. Le gouvernement Daladier (1938-1939) inquiet d’une telle concentration pouvant provoquer des troubles, décide de créer des camps à l’intérieur. (décret-loi de 1938).

Sur un vaste terrain, situé à Septfonds aux lieux-dits Judes et Lalande, un camp de concentration est bâti peu à peu, avec le concours notamment des premiers réfugiés, des baraques en bois aux toits de tôle ondulée.

De décembre à mars 1939 des milliers d’Espagnols, en famille, arrivent quotidiennement par la petite gare de Borredon . Mais les baraquements ne sont pas tous prêts. De nombreux réfugiés, dont aussi quelques Polonais, se retrouvent sous les intempéries, quelques-uns hébergés dans des locaux désaffectés.

Une fois prêt, le site qui a accueilli 16 000 réfugiés, est sécurisé par des clôtures de barbelés et plus d’un millier de gardes-mobiles, de fantassins, et des tirailleurs sénégalais.

Il est question véritablement d’un camp d’internement. Des sujets faisant l’objet de rétention administrative, des individus suspects, ainsi que des familles Juives désignées comme « indésirables » par le régime de Vichy, et des Polonais y sont également prisonniers. Les partis d’extrême droite sèment la panique parmi la population française. Il est question d’invasion par la « racaille étrangère ». :

Peu à peu la vie s’organise, difficilement. L’intendance militaire fournit deux fois par semaine du pain, de la viande et des légumes secs, c’est le régime de la débrouillardise. Il faut cuisiner, laver, à l’extérieur !

Des cellules et des comités regroupant les militants du Parti Communiste Espagnol sont créés. Des groupes de travailleurs sont aussi rassemblés par l’armée qui les utilise pour l’entretien du camp et pour exécuter des travaux de terrassement sur le camp militaire de Caylus.

Conscient de l’énorme réservoir de main d’œuvre que représentent les réfugiés, le gouvernement offre la possibilité aux internés jeunes de quitter le camp en signant un contrat de travail. Des centaines d’Espagnols sont ainsi embauchés comme ouvriers agricoles dans tout le département. Les familles survivent courageusement, aidées parfois par les villageois locaux. Des activités se mettent en place : théâtre, chorale, orchestre, ateliers de couture, de dessin et peinture…

Selon leurs aptitudes professionnelles, leur santé et leur comportement, des réfugiés sont versés dans les autres camps du sud-ouest, au titre des «Compagnies de Travailleurs Etrangers » voire intégrés dans des entreprises françaises. Des journaux et des tracts parviennent clandestinement. La vie politique s’organise à l’initiative notamment des communistes espagnols.

Avec la guerre il y a une demande accrue d’ouvriers pour les usines de la défense nationale. Débordé par la gestion de ces camps, dès 1940, le gouvernement encourage le retour au pays, d’autant que les détenus sont à la merci des nazis. Ainsi l’occupant Allemand réclame son quota de prisonniers Juifs. Le Tarn-et-Garonne n’est pas oublié. Quelques 300 Juifs, appartenant pourtant à la 302e Compagnie de Travailleurs Étrangers, quittent Septfonds pour la gare de Caussade, via Drancy, à destination d’Auschwitz, et malgré l’indignation de Monseigneur Théas évêque du diocèse ....

1943-1944 : La 302ème Compagnie de Travailleurs Etrangers subsiste au camp jusqu’à la Libération. En mars 1943, il ne compte plus que 70 Israélites rescapés. Les internés, soumis à une dure discipline militaire sont employés à des travaux de terrassement, de culture et d’entretien du camp.

Le camp de Septfonds sera utilisé une dernière fois après la libération pour l’internement de Français accusés de collaboration. Il sera démoli en 1945.

. ● ● A 12H30 repas au restaurant L’Impro à Septfonds ● ●

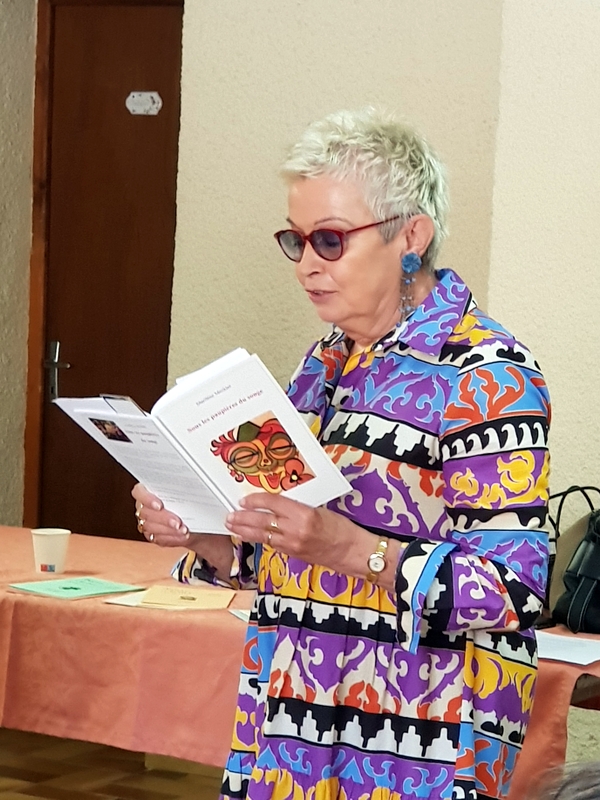

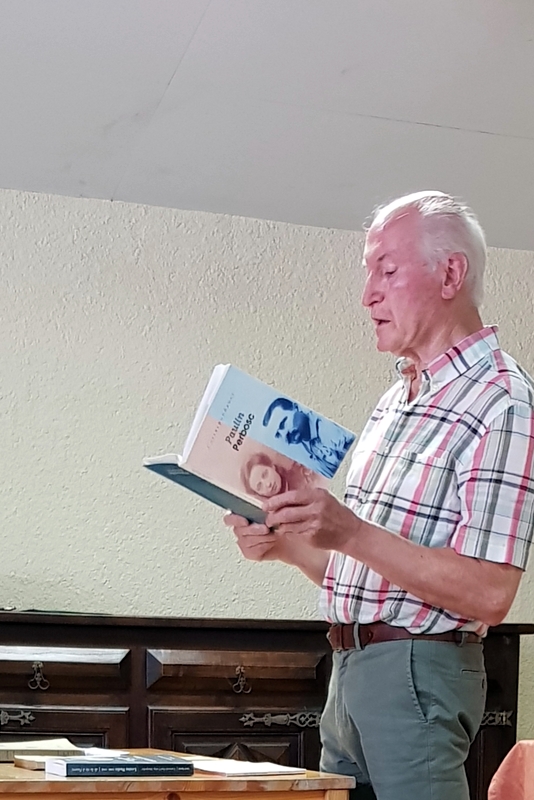

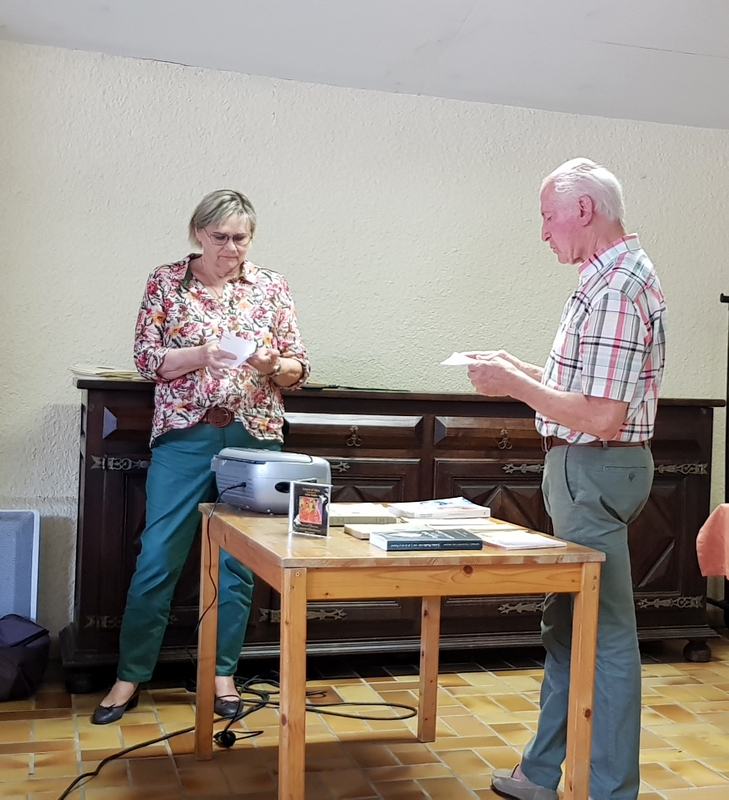

15 H : Rendez-vous à Caussade en la salle des Récollets pour 4 interventions :

- Hippolyte Lacombe, "La Caussadenco" et la 1ère Escolo Carsinolo » par Norbert Sabatié.

- L'archéologie locale en souvenir de Jacques Neveu » par Jean-Claude Fabre,

- Les vols historiques de Costes et Bellonte » par Jean-Claude Marcel,

- Évocation par Pierann de Gaston Ouvrard (1890-1981) décédé à Caussade.

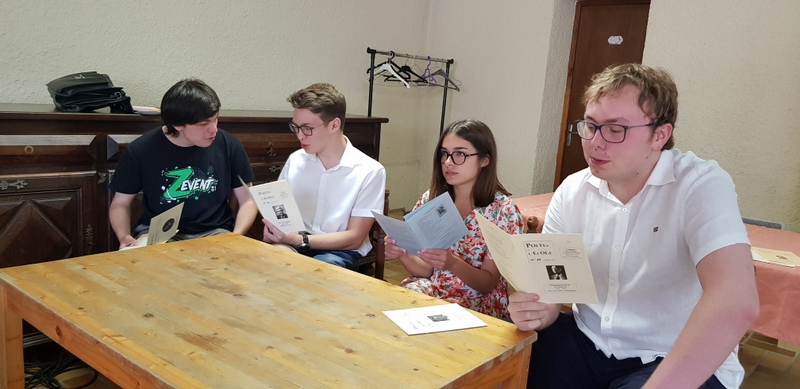

1) Hippolyte Lacombe, "La Caussadenco" et la 1ère Escolo Carsinolo » par Norbert Sabatié.

Issu d’une famille modeste, n’ayant pu aller à l’école que jusqu’à 12 ans, avant de devoir aider ses parents en maniant la varlope, Hippolyte Lacombe apprit tout le reste dans la vie au grand air, auprès de la nature. Devenu négociant à Caussade, il se plaît à rappeler ses origines dans son recueil "Las Lambruscas de la Lengo d’Aquitanio", (lambruscos = grapilles) paru en 1870 :

Traduction d’un extrait :« J’ai été élevé sans soin et sans culture, comme le sont les chardons à la grâce du temps/ Mon livre était le ciel / Mon maître la nature/ Dieu veuille, chers lecteurs, que vous soyez indulgents »

Il veut sauver sa langue natale, la langue d’Oc, qu’il aime tant mais qui est méprisée et non enseignée. Il ne sera pas seul . Il a été l’initiateur d’une première "Escolo Carsinolo" en mai 1885 qui n’a guère duré, mais l’idée sera reprise dix ans plus tard, le 10 novembre 1895, par sept autres "félibres" dont il sera, avec Castela, Perbosc, Quercy, etc., sous l’égide de la maintenance d’Aquitaine présidée par le comte de Toulouse-Lautrec (père de l’artiste peintre).

Barde attitré de Caussade, Hippolyte Lacombe est auteur de l’hymne local "La Cauçadenca", créant un orphéon et une clique. Chaque village avait alors son hymne, ainsi « La Mouissagueso » de Camille Delthil, « La Mountalbaneso » d ‘Armand Saintis, etc....Des fêtes joyeuses étaient organisées avec chants, et danses animés par les groupes locaux, avec édition de cartes postales.

L’œuvre poétique de Lacombe offre une belle variété de pièces disant son amour du pays, des gens et de la nature environnante, traitant des activités et des traditions, offrant aussi des traductions en langue d’Oc de fables et romances, le tout bien rimé, dans un bon langage approprié, avec un brin d’humour.

« C’est le lundi qu’il faut voir Caussade rempli de tout bétail, de miel, truffe parfumée, cailles, levrauts, poulardes, chapons »

« Trop roturière pour avoir des châteaux, Caussade a des ouvriers pleins d’amour pour réaliser de beaux chapeaux. »

Hippolyte Lacombe aimait la liberté et prisait la sagesse de se contenter modestement de son sort : « Lo que rampa per montard, Fa de tot per arribar. » ainsi il a écrit bien des proverbes.

Des fêtes (félibrées) grandioses seront organisées, déjà à Montauban, le 20 octobre 1881, et à Caussade le 14 juin 1908, rendant hommage à Hippolyte Lacombe, devenu Officier d’Académie, décédé en 1900.

Pour terminer, Norbert Sabatié offre aux personnes présentes sa plaquette de la série "Poètes à l’école » consacrée à Hippolyte Lacombe.

2) L’archéologie locale en souvenir de Jacques Neveu", par Jean-Claude Fabre

Jaques NEVEU est né à Caussade le 2 mai 1919. Après l’école St Antoine de Caussade, il suit sa scolarité à Toulouse au Collège du Caousou. En 1939 il fait son service militaire à Tlemcen en Algérie. Démobilisé, il entre aux Chemins de fer comme électricien dans les services techniques. Il reste 18 ans en fonction à la SNCF jusqu’en 1959 pour reprendre l’exploitation familiale de Caussade.

Passionné par l’Histoire locale et l’archéologie, il profite des archives de son grand-père. Son action s’exerce dans plusieurs domaines. Il se livre à des prospections sur le terrain et mène à bien des fouilles à La Bénêche et à Lagarrigue .Il travaille sur le pré-inventaire du canton et donne des cours sur l’Histoire de Caussade aux écoliers.

Il intervient pour la sauvegarde de la couleuvrine, pour la restauration et le classement de la « Tour d’Arles » à Caussade (photo) des dolmens du Causse-Bas, et s’intéresse à une borne blasonnée avec écusson de 1799 aux armoiries de la famille d’Armagnac , découverte au lieu dit Julio Caussade par un agriculteur.

Il aide volontiers les étudiants. Il fonde avec son épouse un musée à Caussade qui fermera en 1955.

Jacques NEVEU laisse un certain nombre de travaux, parmi lesquels : « Monographie de Monteils »1976 - « Découverte d’un foyer du XIVème siècle à la Bénêche » 1981-

« Trois haches plates en cuivre de la région de Caussade » avec Bernard Pajot, Toulouse Le Mirail, travaux de l’Institut d’art préhistorique .

« Le four de tuillier gallo-romain de Lagarrigue » 1985

« Objets mérovingiens de Monteils, près de Caussade » 1986

« Le château de Caussade » Amis du vieux Caussade et de son pays- 1999.

Chaque Neveu est décédé le 2 octobre 2013 à Montauban.

3) Les vols historiques de Costes et Bellonte, par Jean-Claude Marcel.

Le conférencier, ingénieur honoraire de l’Aviation Civile et ancien pilote, a présenté un diaporama détaillé pour illustrer très précisément tous les exploits de ces deux as de l’aviation française, célèbres héros de l’Atlantique.

Dieudonné COSTES (1892-1973) voir la 1ère conférence de la guide à la Mounière de Septfonds.

Maurice BELLONTE né le 25 octobre 1896 à Méru (Oise) et mort le 14 janvier 1984 dans le 16e arrondissement de Paris .

En 1916, âgé de vingt ans, employé comme ajusteur chez Hispano-Suiza, il est diplômé ingénieur mécanicien. Il participe à la Première Guerre mondiale dans l'aviation comme mitrailleur.

Il est associé à Dieudonné COSTES qu’il rencontre en 1923 sur la ligne Paris-Londres. Il réussit avec lui, en 1930, à bord du Bréguet19 ?« Point d'interrogation », la première traversée de l'Atlantique nord d'est en ouest en avion.

Trois vols historiques : • 1927 Atlantique Sud St Louis -Natal (3300 km)

- 1929 Distance sans escale, 7925 km : Paris-Mandchourie

- 1930 Atlantique Nord : Paris-New York (5900 km)

10 octobre 1927 : D. Costes décolle du Bourget à 9 heures du matin, avec le Lieutenant Joseph Le Brix pour Saint-Louis du Sénégal sur le Bréguet 19 "Nungesser-Coli"

14 octobre 27 : 1ère traversée Atlantique Sud : Saint-Louis – Natal (3200 km en 17 h00) ….. 16 octobre : 1ère liaison aérienne Paris-Rio soit : Paris – Natal- Rio de Janeiro.

A partir de Rio de Janeiro, tournée des capitales d’Amérique du Sud, puis ils relient N Y à San Francisco .Là ils font embarquer leur appareil et rejoignent Tokyo, et de cette capitale ils s’envolent pour Paris, où le 14 avril 1928 ils reçoivent un accueil triomphal.

Ils ont fait le Tour du monde en 187 jours , en ayant parcouru 57 410 kms en 43 étapes et 342 H de vol.

11 au 31 mai 1928 : Emballés par leur passion, ils réalisent un Tour d’Europe .

Été 1929: Météo défavorable pour un Paris-N.Y.

27 septembre 1929 : Costes et Bellonte : Décollant du Bourget le « ? » (le Point d’interrogation) vola non-stop jusqu’à se poser à bout de carburant dans un champ de la Mandchourie à Tsitsihar le 29 septembre après un vol de 7905 Km, battant ainsi le record des Italiens ( 7 188 kms) . Le lieu d’atterrissage étant une zone de conflit entre l’URSS et la Chine, Costes et Bellonte, étant pris pour des espions communistes en raison de la couleur rouge de l’avion, sont incarcérés par les Chinois. Le consul de France dût intervenir pour qu’ils soient enfin libérés le 8 octobre.

14 octobre 1929 / 21 novembre 29 : Costes et Bellonte redécollèrent pour Moukden, Shangaï et Hanoï où ils séjournèrent plus d’un mois dans l’ attente des autorisations de survol pour le voyage de retour. Ils ne redécollèrent d’Hanoï que le 14 novembre avec un sac de 13 000 lettres. Après avoir fait escale à Calcutta, Karachi, Alep, Athènes, et Rome, ils atterrissaient le 21 novembre au Bourget. Distance totale parcourue: 24 275 Kms avec record de vitesse.

1er septembre 1930 : Le premier Paris - New York sans escale ! Toujours avec « le point d’interrogation » Costes et Bellonte emportant 5 200 litres de carburant (autonomie de 9 000 kms), décollent du Bourget pour rallier New-York via l’Atlantique Nord. Ils réussirent le 2 septembre 1930, 23h 18, la 1ere traversée de l’Atlantique Nord d’Est en Ouest, entre Le Bourget et Curtiss Fiel à New-York en 37 H 18mns. Une première dans le sens Est-Ouest et face aux vents dominants . Ce vol historique de 5 900 kms représente la consécration de la carrière des deux héros. A noter que les enregistrements de vol se faisaient à bord par deux barographes plombés.

Le 3 septembre les Américains leur firent un véritable triomphe. Parmi eux se trouvait Lindbergh, Borotra, Carpentier, Doret, Maurice Chevalier, et l’ambassadeur de France Paul Claudel .

Après une tournée des grandes villes d'Amérique du Nord, où on leur réserva partout un accueil délirant, Costes et Bellonte regagnèrent la France le 24 octobre, où ils assistèrent à de nombreuses manifestations officielles. Ils furent reçus par le ministre de l'Air, les responsables de l'Aéro-Club de France, et le président de la République, Gaston Doumergue, tint à leur remettre lui-même les insignes de leur nouveau grade dans la Légion d'honneur. A leur tour, les usines Breguet firent aux deux héros un accueil des plus chaleureux. A ce moment-là, la radiotéléphonie naissante avait permis d'annoncer leur exploit aux Parisiens massés, pour l'occasion, sur la place de la Concorde.

Maurice Bellonte écrivain :

- 1976 : livre "LE PREMIER PARIS-NEW YORK"

- 1978 : Tour du monde par USA et Nlle Calédonie. Conférences publiques avec dédicaces.

- Bellonte visite le Service de l’Aviation Civile, où il est reçu par un jeune collègue ingénieur pilote : Jean-Claude Marcel, notre conférencier ! Le « Point d’interrogation » fut donné au Musée de l’Air où l’on peut toujours l’admirer. Il porte sur le flanc gauche, sur une bande tricolore, la liste des villes escales, en particulier Hanoï, entre Shanghai et Calcutta.

4) Évocation de Gaston Ouvrard (1890-1981) décédé à Caussade par Pierann

Gaston Ouvrard, dit simplement Ouvrard, né le 10 mars 1890 à Bergerac est mort le 26 novembre 1981 à Caussade.

Auteur-compositeur-interprète et acteur, il a perpétué le style du comique troupier costumé en soldat, celui des « tourlouroux » à l’allure simplette mais débrouillarde, que son père avait créé. Doué pour le comique de jeux de mots et doté d’une diction exceptionnelle, il fit carrière dans les années 1925-1935, avec aussi quelques rôles au cinéma . Ces deux plus grands succès furent : « Avec l’ami bidasse » et « Je n’suis pas bien portant » qu’on lui donnait l’occasion de venir chanter dans les spectacles télévisés des années 60-70.

Il meurt chez lui à Caussade en 1981, à l'âge de 91 ans. Il est inhumé au cimetière de Carnas, dans le Gard.

Pierann projette ensuite plusieurs vidéos de ses chansons célèbres, dont une interprétation de Fernandel, que le public accompagne avec joie.

Ensuite le pot de l’amitié clôtura cette belle journée culturelle mais aussi distrayante

Marie-France VAINGUER

Secrétaire

COMPAGNIE DES ÉCRIVAINS DE TARN-ET-GARONNE

Compte rendu de la sortie hors les murs au château d'Esapanel (Molières)

le samedi 15 juin 2024

Etaient présents :

Carole Bonnet, Nelly Boucheron-Seguin, Evelyne Bourrée, Madeleine Carenco, Patrick Chereau, Danièle et Roland Courdesses, Jean-Paul Damaggio, Françoise Delmas, Pierre Desvergnes, Huguette Estripeau, Jean-Claude Fabre, Nicole Grenouillet, Aline Guagliardo, Attilo Guagliardo, Dominique Guillot, Anne Lasserre-Vergne, Gisèle Lecornué, Odile Letort, Paul Letort, Dominique et Michel Manson, Marilène et René Meckler, Norbert Sabatié, Odile Stéphan, Christian Stierlé , Marie-France Vainguer,

Excusés : Andrée Chabrol-Vacquier, Colette et Jean Coladon, Colette Lemieux, Robert Vila, Guy Astoul .

Programme :

10h30 - Accueil devant le château d’Espanel , Visite guidée du château

12h - Repas servi à la Ferme auberge du Coutié

Retour au château

14h30 – Historique du château par Carole Bonnet

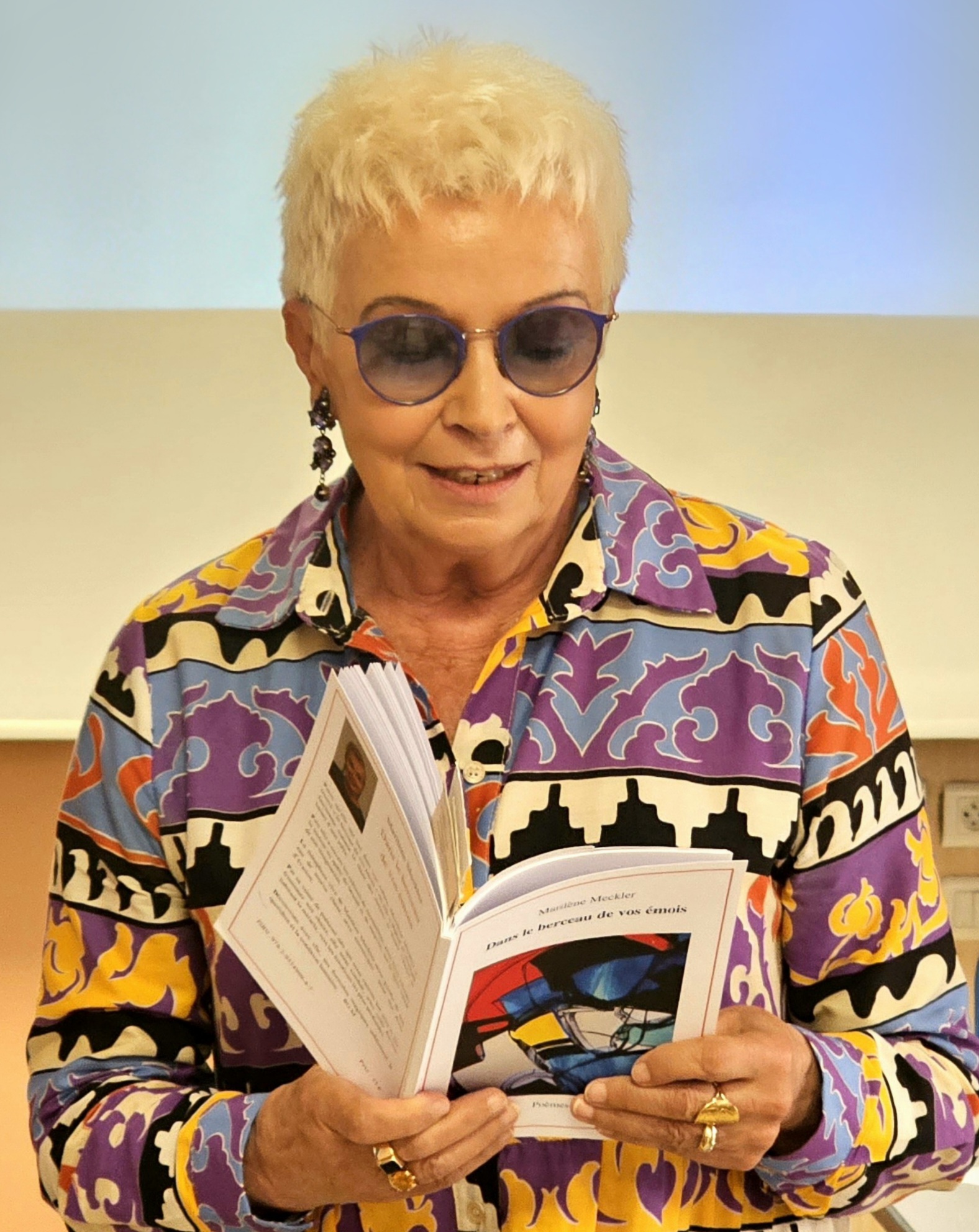

15h15 - Pause poétique avec Marilène Meckler

15h 45 - Charte de Molières (1270) & Célébrités locales par Christian Stierlé,

16H30 – Le maquis de Saint-Amans par Norbert Sabatié.

Visite du château d’Espanel

Nous sommes accueillis par Danièle et Roland COURDESSES les propriétaires qui nous permettent de visiter leur château, habitation privée, en deux groupes. Roland précise qu’être châtelain ne signifie pas être riche et que la restauration, effectuée par leurs soins en autodidactes a duré 20 ans ce qu’ils racontent en 2 livres. Menuiserie, électricité, plomberie, maçonnerie, Roland Courdesses a effectué tous les travaux lui-même, sans aucun coup de main, sauf celui de son épouse. Après toutes ces années de travail non stop, il avoue être fier et soulagé d’avoir terminé son ouvrage comme il le souhaitait.

Il nous confie que ce château est l’aboutissement d’un rêve. « J'ai toujours souhaité l'acheter, ma famille a vécu à l'ombre du château depuis des siècles. Ma mère m'en a toujours parlé. J'ai même trouvé la trace dans les archives d'une incarcération en 1501 d'un de mes ancêtres dans les oubliettes ». Une longue histoire que Carole Bonnet évoquera lors de la conférence qui suivra.

Dans l'aile droite du château un gîte de bon goût et plein de finesse offre tout le confort actuel.

Le charme des vieilles pierres restaurées à la main, la distinction et l’authenticité des lieux sont complétés par le travail abouti de Roland Courdesses qui a dû d’abord rectifier les erreurs des précédents propriétaires, créer un réseau électrique et le chauffage central .

Les remarquables créations en matière de décors muraux et plafonniers au pochoir, de meubles chinés, ou fabriqués à l’ancienne à partir d’objets de brocante, les mosaïques récupérées en déclassé et judicieusement recomposées, les fenêtres restaurées, souvent parées de vitraux , soulèvent l’admiration .

Madame a réalisé les travaux de couture et d’encadrement, sa passion, pour valoriser des peintures et de petites curiosités. Elle a complété le décor avec des bouquets, des objets précieux, des tapisseries anciennes, sans oublier les photos personnelles, bref, tout ce qui donne une âme à une demeure .

Le résultat bluffant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, a été salué par tous, lors de la découverte de chaque pièce, sans oublier le charme du puits à l’entrée, entièrement reconstruit et paré de bois chantourné. On peut d’ailleurs se référer aux photos proposées par René MECKLER sur le site de la Compagnie.

Notons que le château a obtenu la Tour d'or 2010 des "Vieilles maisons françaises" et a été Lauréat de la Sté Archéologique et historique de Tarn-et-Garonne.

A 12H30 REPAS : un menu généreux nous rassemblait à la Ferme Auberge du Coutié.

Conférence sur le Château médiéval d’Espanel par Carole BONNET :

Cette dame du pays se passionne depuis longtemps pour cette vénérable demeure. Elle a parcouru archives grimoires et parchemins pour en restituer l’historique en détails.

Charte de Molières (1270) & Célébrités locales par Christian Stierlé

La charte des Us et Coutumes est caractéristique des bastides. C’est une sorte de constitution, d’ensemble de lois qui s’appliquaient aux habitants de la bastide.

L’acte fondateur du village de Molières, qui appartenait dès l’origine aux Comtes de Toulouse, devient bastide royale par la « Charte des coutumes » octroyée par Alphonse de Poitiers en1270, cela au détriment des droits du seigneur local Ratier de Castelnau. Dès lors, pourvue de 46 coutumes rédigées en langue romane, Molières dotée d’une baillie prend son destin en main sous l’autorité de ses bayles. La baillie englobait les paroisses et communautés de Sainte Arthémie, Saint Amans , Espanel, et Puycornet.

Comme toutes les chartes, celle de Molières tient compte d’usages anciens, civils ou judiciaires, de traditions locales antérieures.

Les dispositions de ces coutumes sont diverses et ont trait :

♦ Au droit féodal : réserves sur les fours, les forges, la chasse, la pêche, la garde des troupeaux, les corvées, les redevances, les péages….

♦ Au régime municipal : droits d’asile, travaux de voirie, de défense, police urbaine, agriculture..

♦ Au droit civil: disposition des biens, mariages, testaments, donations…

♦ Au droit criminel : procédures, peines et amendes, homicides, délits d’adultère ( amende ou obligation de courir tout nus à travers ta ville !) , jugements des dommages provoqués par les animaux, et des tricheries, frais de justice...

Mais la partie la plus originale de la Charte de Molières est celle qui concerne l’organisation des foires et marchés : jours choisis le jour d’un saint, durée, liste des animaux, des denrées, des cuirs et tissus vendus, poids et mesures…

Le conférencier cite quelques exemples d’articles : « les habitants pourront librement marier leur fille et faire entrer leur fils dans les ordres », « quiconque aurait jeté des ordures ou immondices sur la voie publique sera puni par notre baile et les consuls dans la mesure qu’ils jugeront convenable », existent aussi les règlements pour les consuls, le sénéchal, ou le baile.

Quelques célébrités locales :

- Gaston BOUNIOLS : né le 1er mars 1872 à Montcuq (Lot) d’une famille originaire de Molières, il est mort le 16 août 1934. Il a été un homme politique et diplomate qui fut maire de Molières, président du Conseil général de Tarn-et-Garonne de 1928 à 1934 et sénateur de ce département en 1934. Il ne siégea toutefois jamais puisqu'il mourut le 16 août à la suite d'une attaque cardiaque dans son château d’Espanel. Sa veuve, Louise-Olga, lègue Espanel à Edouard Berthoud (membre du parti radical) , qui le vend en 1968.

Une particularité : Nommé ministre plénipotentiaire auprès du Gouvernement serbe en 1913, il était en poste à Belgrade lorsqu' éclata la Première guerre mondiale et suivit le gouvernement serbe à Niš puis, après l'occupation de la ville par l'armée bulgare en octobre 1915, dans son exil au Monténégro et en Albanie.

- Jacques Antoine de MOLIERES Seigneur d’Espanel : 1746 – 17/09/1819 à Montauban . Il est le fils de Jacques de Molières, conseiller du Roi, président de la Cour des Aides et Finances de Montauban, et de Marie Anne de Garrisson. Le grand-père et le père de son épouse, née Geneviève de Bruelh, figuraient déjà dans son arbre généalogique.

Lieutenant des vaisseaux du Roi, il a été reçu premier page de la reine Marie Leczinska en 1762 ; Le 16 mars 1789 il assiste à l’« Assemblée des Trois Ordres de la Province du Quercy » et fait partie de la Commission chargée de rédiger le cahier des plaintes et doléances de la noblesse de cette province.

S’étant retiré dans sa famille à Montauban en 1796, il est l’un des premiers à répondre à l’appel adressé par le Duc de Lachapelle à ses concitoyens pour former une « Société des Sciences et des Arts » à Montauban. Il a eu 2 fils , militaires comme lui et poètes. L’aîné Jacques est né et mort (1774 +1862) au château d’Espanel.

- Pierre VIGUIE : 29/11/1889 – 04/11/1972 : magistrat, il a été 1er Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence de 1949 à 1956. Membre de l’Académie de Montauban, il fut amateur d’art, organisateur d’expositions.et écrivain.

Editeur de livres rares, ses productions sont toujours des hommages à des destins hors série, ou à des inconnus, ou à des mal aimés.

Il a rédigé des articles et études publiés dans la presse nationale . On lui doit notamment un "Recueil de l’Académie de Montauban" des « Bulletins de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne » et des « Bulletins des Amis du Musée Ingres » .

Ses amis étaient : Robert Garrisson, Marcel Sémézies, les fils d’Emile Pouvillon, Camille Delthil, et Raymond de la Tailhèd

Le maquis de Saint-Amans par Norbert Sabatié :

Pour évoquer ce maquis il est nécessaire de surtout rendre hommage à l’Abbé Alexandre GLASBERG (né en 1902 en Ukraine) une forte personnalité, qui a joué un rôle essentiel dans la Résistance de la région, et au-delà, sous le pseudo de Elie CORVIN.

C’est au bois de Pauly, situé entre Molières, Mirabel et L'Honor-de-Cos que s'est tenue le 17 juin 1944 la première réunion du « Comité Départemental de Libération », à la suite de l'attaque du maquis d'Ornano qui avait dû s'y replier.

C'est donc l'abbé Corvin qui a contribué à mener à bien la désignation du nouveau chef parmi les maquisards dont Jean Bayrou, l'instituteur de Puycornet, et les frères Molinairie, fils de Caroline, l'aubergiste de L'Honor-de-Cos et boîte aux lettres des résistants.Alexandre Glasberg, alias Elie Corvin, était arrivé incognito dans la paroisse de Léribosc, à la fin 1942, par le biais d' « Amitiés chrétiennes », suite à l'entente entre Mgr Théas et Mgr Gerlier, archevêque de Lyon qui avait été invité à Montauban pour la grande fête mariale autour de la grotte de Lourdes de l'évêché, le 8 octobre 1942.

L'abbé Glasberg, élevé dans la tradition juive, avait opté pour la religion catholique. Nommé prêtre dans la banlieue lyonnaise, il avait participé au sauvetage de 89 enfants juifs, lors de la rafle du 28 août 1942 à Vénissieux, avec la complicité malgré lui de Mgr Gerlier. Recherché par le gouvernement de Vichy, il avait trouvé refuge à Léribosc, participant aux actions de la résistance locale, cachant les armes parachutées, subissant les descentes de miliciens, et jouant le rôle d'agent de liaison.

Par ailleurs, Alexandre Glasberg s'était déjà illustré dans le domaine social, impliqué dans la DCA « Direction des Camps d’Accueil » et dans l'action menée par la CIMADE, notamment au camp de Gurs où oeuvrait son frère Victor, également abbé, avant d'être déporté à Auschwitz où il devait disparaître.

L'abbé Glasberg avait aussi cofondé le « Centre d'Orientation Sociale des Etrangers » devenu COS en 1944 et, après la Libération, il rejoindra Paris pour intervenir auprès des juifs russes, polonais, irakiens... (Exodus 1947) jusqu'à l'obtention de la création de l'état d'Israël en 1948. En 1968, il est cofondateur de « France Terre d'Asile ». Naturalisé français en 1950, il se verra remettre la Légion d'Honneur en 1972 et sera nommé "Juste parmi les Nations" en 2003. La place près de l'église de L'Honor-de-Cos porte son nom depuis 1989, huit ans après sa mort.

Cette belle journée se termine par un verre de l'amitié :

La secrétaire

Marie-France VAINGUER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPAGNIE DES ÉCRIVAINS DE TARN-ET-GARONNE

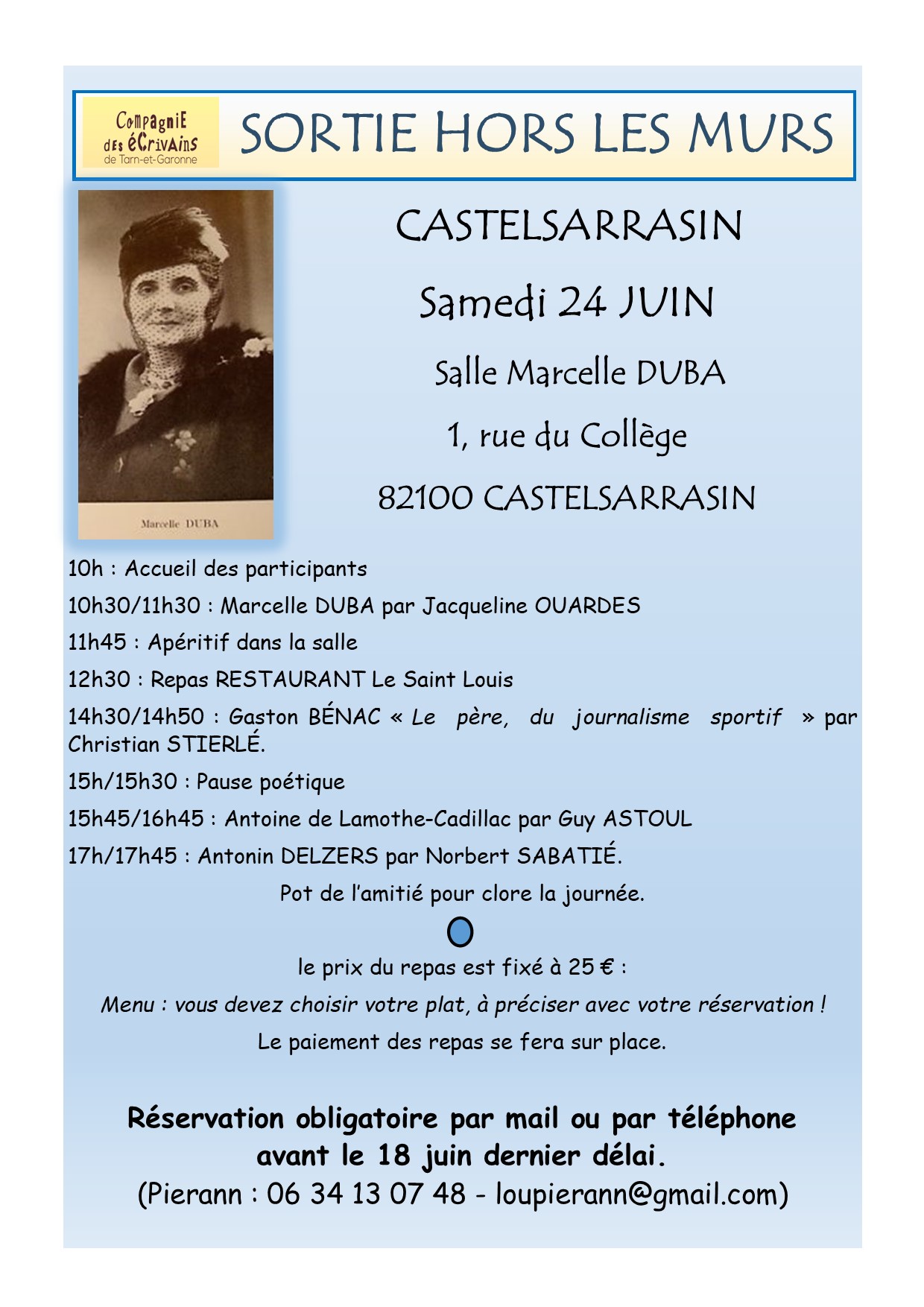

Compte rendu de la sortie hors les murs à CASTELSARRASIN

le samedi 24 juin 2023

Etaient présents :

Guy Astoul, Madeleine Carenco, Colette Coladon, Jean Coladon, Françoise Delmas, Pierre Desvergnes, Dréan, Annie-Claude Elkaïm, Geneviève Falgas, Jean-Claude Fabre, Nicole Grenouillet , Dominique Guillo, Colette Lemieux, Marilène et René Meckler, Jacqueline Ouardes, Bernard Ouardes, Norbert Sabatié, Odile Stéphan, Christian Stierlé , Marie-France Vainguer,

Excusés : Andrée Chabrol-Vacquier, Robert Vila, Nelly Boucheron-Seguin, Roland Gabillon, Marguerite Escande.

Pierann souhaite la bienvenue à tous, et se réjouit de cette nouvelle occasion de passer une journée culturelle « au plein air », à la découverte de certains écrivains Tarn-et-Garonnais trop souvent oubliés.

La Compagnie fête cette année ses 30 ans d’existence , avec un deuxième Salon du livre, et bien des productions dont le livre « Montauban flamboyante et rebelle » et la riche collection des 12 brochures « Images et visages du 82» qui présentent tous les aspects des communes du département. Précisément un tome est consacré à Castelsarrasin où nous nous trouvons aujourd’hui.

Pierann présente le programme de la journée :

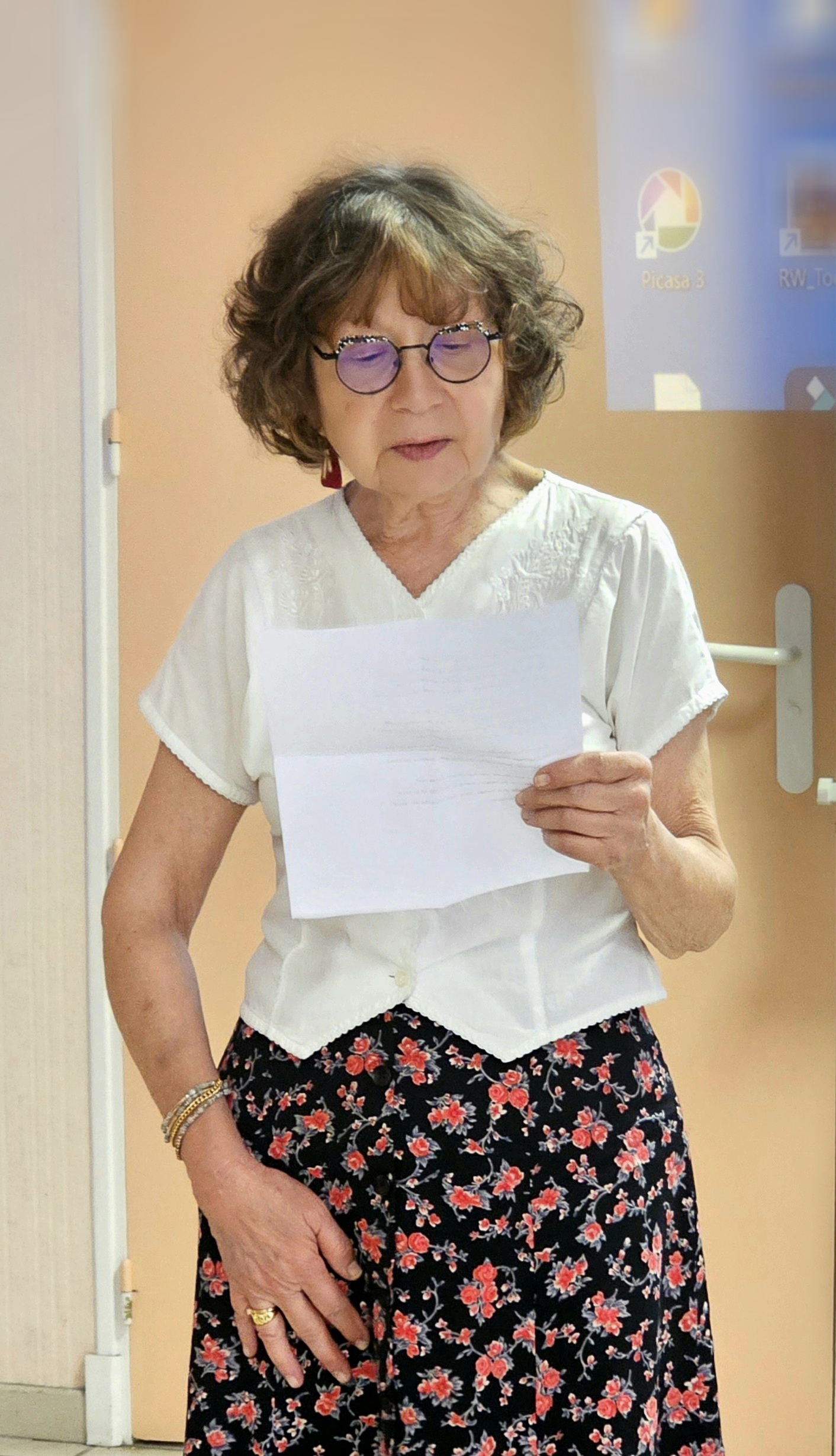

- Conférence sur Marcelle DUBA par Jacqueline OUARDES

12h30 : Repas au RESTAURANT Le Saint Louis

14h30 : conférence sur Gaston BÉNAC par Christian STIERLÉ.

15h30 : Pause poétique

15h45 : conférence sur Antoine de Lamothe-Cadillac par Guy ASTOUL

17h : conférence sur Antonin DELZERS par Norbert SABATIÉ.

Pot de l’amitié pour clôturer la journée.

Il passe la parole à Jacqueline Ouardes qu’il remercie d’avoir bien voulu nous présenter Marcelle DUBA , poétesse locale.

Marcelle DUBA : Née à Toulouse en 1899, elle est décédée le 24/12/1981 à Paris. Elle a vécu 30 ans à Castelsarrasin, ainsi la famille de la conférencière l’a connue. Fille d’Oc, Marcelle était une poétesse très sensible, toujours fidèle à son idéal artistique et à sa terre natale : la nôtre.

D’une nature exaltée, chrétienne sans bigoterie, avec un look précieux un rien désuet, elle s’est donné comme mission de chanter sa « petite patrie » à la manière des troubadours, ce qui lui apporta maints prix littéraires. Ainsi des prix de la Société des Gens de Lettres, de l’Académie des Jeux floraux, de l’Académie du Languedoc, et de l’Académie française ; notons entre autre, en 1966 le prix Le Fèvre-Daumier pour « Plaisir et sagesse », en 1979 le Prix Archon-Desperouses pour « L’invisible présence » citons aussi les prix Anna De Noailles et Desbordes-Valmore.

De nature modeste mais exigeante pour son art, elle admirait les écrivains de son temps : Paul Claudel , André Gide, François Mauriac, Jacques Maritain, Paul Valéry, André Malraux, Saint Exupéry, et bien sûr Marcel Pagnol, et Claude Nougaro . Marcelle ne cherchait pas la gloire, elle a écrit un poème qui commence ainsi « Que m’importe que mon nom soit gravé sur une stèle... » préférant disait-elle « travailler pour l’avenir » . Sa famille, qui était originaire de Larrazet où son grand’père était vannier, a beaucoup compté pour cette femme plutôt fragile mais courageuse qui déclarait vouloir combattre la souffrance « comme un matador ».

Son père, originaire de Larrazet, fut ingénieur des Ponts et Chaussées.

Sa naissance sera précédée par deux autres sans lendemain ce qui explique sans doute que la petite fut surprotégée. En retour celle-ci vouait une adoration à ses parents. Pour Marcelle sa maman, très chrétienne, était à l’image de la Vierge Marie. Elle lui inculquait les valeurs fondamentales de l’époque. Son père, très actif , était cultivé, ingénieux, artiste, et vertueux. Il forma l’esprit de Marcelle tout en l’initiant aux joies des promenades et des découvertes dans la nature. Ils vivront à Toulouse , puis à Montech .

Marcelle, d’un tempérament artistique, avec parfois des moments de déprime , s’adonnait souvent à la lecture et à la contemplation. Ainsi trouvait-elle du réconfort dans la chapelle de Seix en Ariège qui lui a inspiré ces vers :

« Oublierai-je la Chapelle / Cette halte de secours / Où je repliais mon aile /

Pour me noyer dans l’amour « …. et plus loin :

« Et qu’il faut que la souffrance / Nous transforme pour l’essor/ Du rêve et de l’espérance/ Loin des ombres de la mort ! »

Elle voulait devenir professeur de lettres, ce qui dénote une éducation rare à l’époque pour les jeunes filles. Cependant sa santé précaire interrompt parfois ses études .

Son père meurt en 1916 alors qu’ils étaient installés à Castelsarrasin. Marcelle a une peine immense et voit, par manque d’argent, s’anéantir son rêve de professorat. Elle s’exprime donc dans la poésie et, pour vivre, donne des cours de musique, de chant, de dessin et de sténo-dactylo. .

Par sa vie, son milieu, ses origines elle appartient à un monde classique fait de respect de la famille, de la religion et de la nature. Cette vie, elle va tout faire pour la mettre en poème, suivant des règles littéraires respectées à la lettre.

Elle se marie tardivement à 50 ans, en 1953 avec Pierre Victor Halary qui a les même goûts qu’elle. Grâce à lui, elle se rend à Paris, accède au monde de l’édition après les éditions du Beffroi à Millau et collabore à des revues littéraires. Marcelle a une grande admiration pour celui qu’elle nomme « mon sauveur, mon pain » et qui l’encourage à écrire.

La poétesse a laissé 750 poèmes , 9 recueils : « Lys de feu »(1957) , « La harpe des nuits », « Symphonie fervente » (1962) , « Plaisir et sagesse » 1965 « Au miroir des eaux pures » 1971, « L’invisible présence » (1977) , « Les Émerveillements », « Les cascades du soir » (1982) , , « et « Le triomphe des ailes » (1985) .

Son amour du pays natal et des lieux aimés : Toulouse, Montauban, Montech, Larrazet. lui a inspiré des poèmes à la gloire de la Saint-Alpinien, du stade Adrien Alary et des héros des inondations de 1952. Elle a su chanter comme personne les lieux emblématiques : « Toulouse, ma ville altière », « Montauban pur joyau », le Canal du Midi, Garonne, et les pigeonniers, sans oublier les saveurs locales de la vie : le parfum des tilleuls, les forêts de peupliers qui « ressemblaient à des cierges » , la gourmandise pour les bons produits locaux….

Humilité et la grandeur de sa mission sont les principales caractéristiques de cette écrivaine que Jacqueline Ouardes nous a présentée avec ferveur et qui a bien mérité que la médiathèque de Castelsarrasin porte son nom !.

Gaston Bénac : le père du journalisme sportif français.

Christian Stierlé, auteur de plusieurs ouvrages sur Montauban et le monde des sports, nous a fait découvrir Gaston Bénac , reporter, considéré comme le père du journalisme sportif français , né le 25 février 1881 à Castelsarrasin et mort le 20 février 1968 à Paris.

Gaston Bénac, après l’école de Castelsarrasin, fit d'abord des études de droit, selon les souhaits familiaux. Mais après la guerre de 14-18 passée dans l’aviation, c'est vers le journalisme sportif qu'il se dirige en raison de sa passion pour le cyclisme et le rugby. Avec son goût pour les voyages et la rédaction, c’est surtout son admiration pour les champions : joueurs de rugby, boxeurs et cyclistes qui motivait son attention.

En 1903 il participe à la création de « L’Union Sportive Montalbanaise » et devient en 1907 son secrétaire général. Monté à Paris il est rédacteur des revues « L’Aéro », « Sporting » et « L’Auto » où , en 1920 il collabore avec le célèbre Henri Desgranges, tout en rédigeant des articles pour « L'Illustration », et « L'Intransigeant» en 1925. Mais il n’oublie pas son Sud-Ouest natal et en 1908 « Gastounet » pour les copains, est le principal organisateur de l’inauguration du stade, la célèbre « cuvette » de Sapiac de Montauban qui possède une piste cyclable cimentée aux virages appréciés des coureurs locaux et régionaux .

En 1930 il est nommé Directeur des services sportifs de « Paris-Midi » puis en 1932 de « Paris-Soir », la même année il crée une évènement avec Albert Baker d’Izy : l'épreuve cycliste du « Grand prix des Nations ». En 1944 il participe à « Résistance ». Gaston Bénac a propulsé le journalisme sportif au rang d’institution, lançant bien sûr des cohortes de reporters sur le terrain afin de suivre l’évènement en direct où qu’il se trouve, cela avec des hommes consciencieux, et fidèles qui n’hésitaient pas à braver les intempéries et l’âpre concurrence du métier.

En 1950 Il prend la direction des services sportifs de « France-Soir », occupant ce poste jusqu’en 1957, année de son départ à la retraite.

Passionné par tous les sports, et appréciant les voyages, il a couvert tous les Jeux Olympiques de sa carrière, et 33 Tours de France. On lui doit des ouvrages de référence : « Les jeux olympiques de l’Antiquité à 1920 » et « Champions dans la coulisse » en 1954. Il a produit aussi, en collaboration, des livres sur la carrière de sportifs célèbres : « la vie et la carrière de Fausto Copi, Puig-Aubert, et René Vignal », « la vie et la carrière de Louison Bobet , Robert Cohen, et Roger Marche ».

Gaston Bénac parcourt le monde, interviewe, témoigne en direct au téléphone, et écrit sans avoir, dit-on, pris de notes . Il s’est bien sûr intéressé aux carrières de Carpentier et de Marcel Cerdan. Devenu l’ami de ce dernier, il commenta le championnat du Monde contre l'américain Tony Zale en 1948, et fut bouleversé par sa mort accidentelle un an plus tard. Il a été aussi témoin privilégié et reporter des combats de Dempsey et Ray Robinson. Son talent est reconnu au plan international . Durant sa retraite il se passionne pour la tauromachie et le dressage des fauves, et rédige des articles au journal « Sud-Ouest »

Pour conclure, notre conférencier nous confie l’estime de René Mauriès, grand reporter à « La Dépêche du Midi » et détenteur du Prix Interallié, pour Gaston Bénac : « Il possédait les trois qualités majeures nécessaires pour ce métier : la foi, la charité et l’espérance. La foi : l’obstination pour aller de l’avant, la charité de vouloir transmettre le savoir et l’expérience aux débutants, et enfin l’espérance : la confiance dans le don et le brio de la plume journalistique.

Gaston Bénac est décédé à l’âge de 87 ans en son domicile parisien . En reconnaissance de sa brillante carrière une place de Castelsarrasin porte son nom.

Lamothe Cadillac (Antoine Laumet de )

Guy Astoul, qui a présenté la conférence, nous précise qu’il existe plusieurs ouvrages sur ce célèbre Castelsarrasinois, dont celui de Jean Boutonnet : « Lamothe-Cadillac : le gascon qui fonda Détroit (1658-1730) » , et celui de Robert Pico « Cadillac, l’homme qui fonda Détroit » .

Antoine Laumet, qui s’illustra en Amérique sous le nom de Lamothe Cadillac, est né à Saint Nicolas de la Grave le 5 mars 1658 de Jean Laumet, Lieutenant du Juge de St Nicolas et de Jeanne Péchagut. On ignore tout de sa jeunesse, sauf qu’ayant prouvé une solide culture il a vraisemblablement suivi des études chez les Jésuites.

A 25 ans suite à son implication dans une histoire louche qui restera floue, il doit quitter la France. Aussitôt débarqué en Amérique du Nord, alors en pleine expansion française (Cf : politique de Colbert, avec Jacques Cartier, Champlain ...,) pour se préserver d'une éventuelle reconnaissance il se forge une identité et présente des quartiers de noblesse illustrés par des armoiries qu'il crée à partir d’emprunts à d’autres familles. Voulant passer pour gentilhomme, ce qui était courant à l’époque, il se fait appeler « Sieur de Cadillac ».

Il se rend en Acadie de1683 à 1689. Il prétend avoir débarqué à Port Royal, la capitale qui sert de base à la guerre contre la Marine des colons Anglais. Dans un mémoire de 1689 il se vante d’avoir acquis une solide expérience dans l’observation des lieus, peuples, activités et religions du Nouveau Monde.

Installé à Port Royal il est explorateur, trappeur, en Nouvelle-Angleterre et à la Nouvelle-Hollande, poussant vers le sud jusqu'à la Caroline. Il se livre au commerce notamment avec les grandes compagnies ( peaux, fourrures ) et à certains trafics (alcools), participant à l’abondement de la caisse du pouvoir royal. Il entre en rapport avec des corsaires canadiens, notamment avec le sieur Denis Guyon dont il épouse la nièce en 1687. Ils eurent 6 filles et 7 fils. Il cherche en vain à s’établir notaire car, intelligent et brillant mais hautain et arrogant, il se fait des ennemis.

Après bien des vicissitudes (attaques de corsaires et bandits, avaries et pertes dues aux tempêtes ) Cadillac doit échanger avec les anglais pour délivrer sa famille captive. En 1691, il rapatrie sa famille à Québec mais leur navire est attaqué par un corsaire de Boston qui prend possession de tous leurs biens. Promu lieutenant en 1692, il est envoyé avec le cartographe Jean Baptiste Franquelin pour dresser des cartes des côtes de la Nouvelle-Angleterre en vue de préparer une attaque française sur les colonies anglaises. Il remet les cartes et un mémoire au ministre Pontchartrain et reçoit une gratification de 1 500 livres pour son travail. Renvoyé en mission pour compléter ses observations, Frontenac le promeut capitaine puis enseigne de vaisseau en 1694. L’année suivante Cadillac découvre le détroit reliant le lac Huron et le lac Érié et imagine y installer un nouveau fort pour rivaliser avec les Anglais.

Le 24 juillet 1701, Antoine de Lamothe-Cadillac construit le Fort Pontchartrain (nom du secrétaire d’État à la Marine) et la paroisse Sainte-Anne sur la rive du nord de la rivière Détroit . C’est ainsi la fondation de la ville de Détroit. Il crée une colonie de peuplement français pour enrayer la progression anglaise. Là il est en butte à une farouche hostilité des autorités et aux membres du Conseil supérieur de la Nouvelle France, assemblée représentative des intérêts commerciaux du Canada. En outre il est accusé d’abus de pouvoir et de trafic d’alcool avec les Anglais et par les Jésuites qui lui reprochent de pervertir les Indiens. Il fait l’objet d’une enquête en 1708…

En 1710, Cadillac est nommé gouverneur de la Louisiane, la plus pauvre des colonies de l’Empire français. Il ne s’y rend qu’en 1713 et se querelle avec l’ordonnateur . Rappelé en France en 1716, il s’embarque au cours de l’été 1717 mais il est bientôt embastillé avec son fils aîné « pour avoir parlé contre le Gouvernement de l’État et des colonies » . On lui reconnaît néanmoins d’avoir tenté d’établir des liens commerciaux avec le Mexique, d’avoir découvert une mine de cuivre en Illinois et, surtout, d’avoir fondé Detroit. Il est libéré au bout d’un an, rentre en bonnes grâces à la Cour et reçoit la croix de Saint-Louis en récompense de ses trente années de loyaux services.

Il s'installe alors avec sa famille dans la maison paternelle et règle la succession de ses parents en 1718. Il effectue également de nombreux voyages à Paris pour faire reconnaître ses droits sur la concession du détroit. Il obtient gain de cause en 1722. Il vend alors sa seigneurie du détroit au canadien Jacques Baudry de Lamarche et acquiert les offices de gouverneur et major de la ville de Castelsarrasin où il décède le 15 octobre 1730. Tout près, Saint Nicolas-de-la-Grave son village natal lui a dédié un musée.

Son esprit visionnaire est cependant indéniable et ses projets prendront corps après lui. C’est ainsi que Detroit, qui lui a érigé une statue, est devenue le centre mondial de la production automobile au XXe siècle ; William A. Murphy et Henry M. Leland lui rendront hommage en baptisant leur firme automobile de son nom et en reprenant ses armoiries pour emblème en 1902. Divers lieux portent son nom en Amérique, notamment le Mont Cadillac dans l'État du Maine et la ville de Cadillac dans l'État du Michigan.

En 1989 Johnny Hallyday a enregistré une chanson « Cadillac » d’Etienne Roda-Gil sur un CD de « road movie » (Voir Youtube) .

On a pu dire à son sujet : Voilà le destin singulier d'un homme, mort à 72 ans, dans son lit, à 10 kilomètres de son village natal après avoir nargué les éléments, les microbes, les iroquois et quasiment la totalité de ses contemporains.

Jean-Antoine Delzers : « l’homme au burin ».

Norbert Sabatié, Vice-président délégué de la Fédération Française des Associations philatéliques de Montauban, nous a présenté cet illustre dessinateur, professeur de dessin, et graveur notamment de timbres.

Biographie : Jean Antonin Delzers est né le 17 août 1873 à Castelsarrasin, ville où il est décédé en 1943. Son père était employé aux Hypothèques et sa mère repasseuse.

Delzers étudie les Beaux-Arts à Toulouse puis à Paris où il est élève de Jules Jacquet, dessinateur et graveur. Il obtient le 1er Second Prix de Rome en gravure et une bourse de l’État en 1900 . En 1923, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il reçoit aussi au Salon des Artistes français de 1926 une médaille d'honneur pour un burin représentant les « Quatre évangélistes » et il est alors classé en hors-concours. De 1930 à 1939 il est maître de dessin à l’École polytechnique et devient président de l'Association française des artistes graveurs au burin. J-A.Delzers est aussi connu pour ses créations de timbres postaux.

Des gravures d’illustration : L’artiste travaille la plupart du temps sur commande de l’État et de la Ville de Paris. Il dessine, peint, et illustre pour les éditeurs français et anglais, notamment les ouvrages de l’abbé Prévost, de Stendhal, Goethe, Courteline ….C’est avec les gravures de reproduction qu’il obtient ses plus grands succès, ainsi : 1903 « Guillaume II d’Orange et Marie-Henriette Stuart » d’près Van Dyck , ou en 1906 « Entrée du Pape Urbain II à Toulouse en 1095 » et « Les Chérifas » d’après les tableaux de Benjamin Constant. Très bon portraitiste, il a immortalisé plusieurs personnalités : Pierre et Marie Curie, Balzac, Loti , Ampère, Gambetta….

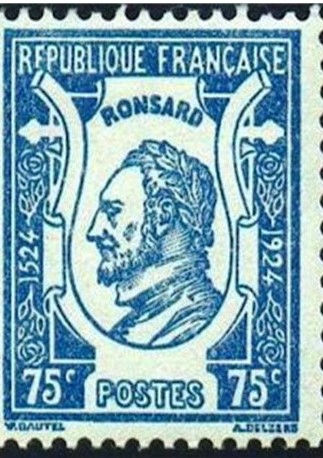

Des gravures créations de timbres : En la matière on lui doit surtout la création du « type Paix » (un timbre de France d'usage courant) et plus d’une centaine de timbres à partir de 1917 jusqu’à la fin de sa vie. Son premier timbre pour la France est le « Ronsard » en 1924.

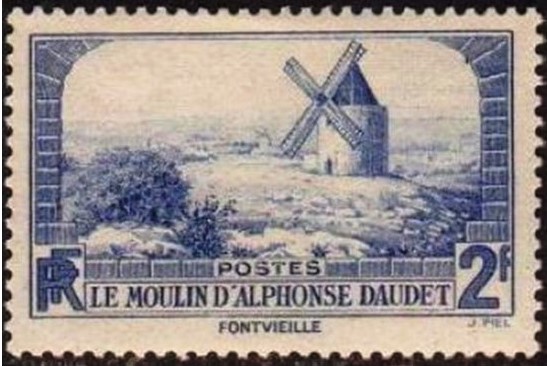

Ses créations de timbres présentent des sujets divers : mythes (la Victoire de Samothrace), personnages célèbres ( Rouget de Lisle, Daudet, Marie Curie...), héros, commémorations (anniversaires de la Croix Rouge), monuments historiques (la cathédrale de Reims, la cité de Carcassonne), sites emblématiques ou régionaux (col de l’Iseran, Andorre, Monaco, Eglise St Sauveur de Castelsarrasin...), édifices coloniaux, scènes de la vie indigène.…

Après son décès, sa famille fait don de l’ensemble de son œuvre au Musée Ingres qui accueille les peintures, dessins, gravures ainsi que les meubles et outils de l’artiste.

La technique du burin: Le burin est l’un des principaux outils utilisés en taille-douce pour réaliser des gravures à la ligne. L’extrémité du burin est sectionnée en oblique jusqu'à former une pointe soigneusement affûtée sur la section oblique afin de creuser un sillon, de ciseler, directement dans une plaque de métal, le plus souvent de cuivre, mais aussi d’acier ou de zinc, parfois de bois. L’artiste grave à l’envers et c’est la profondeur du trait qui va créer le relief.

La gravure : La plaque ciselée est la matrice . Après encrage, celle-ci est imprimée sur du papier ou sur un autre support. Ce mode d’impression remonte au Moyen-Age. L’œuvre en résultant est appelée « estampe », puis on procède au tirage papier. Quand la gravure est utilisée pour mettre un texte en valeur, on parle d’ « illustration ». Mais on emploie souvent le terme générique de « gravure » .

Marie- France VAINGUER

|

|

COMPAGNIE DES ÉCRIVAINS DE TARN-ET-GARONNE

Compte rendu de la sortie hors les murs à CASTELSARRASIN

le samedi 24 juin 2023

Etaient présents :

Guy Astoul, Madeleine Carenco, Colette Coladon, Jean Coladon, Françoise Delmas, Pierre Desvergnes, Dréan, Annie-Claude Elkaïm, Geneviève Falgas, Jean-Claude Fabre, Nicole Grenouillet , Dominique Guillo, Colette Lemieux, Marilène et René Meckler, Jacqueline Ouardes, Bernard Ouardes, Norbert Sabatié, Odile Stéphan, Christian Stierlé , Marie-France Vainguer,

Excusés : Andrée Chabrol-Vacquier, Robert Vila, Nelly Boucheron-Seguin, Roland Gabillon, Marguerite Escande.

Pierann souhaite la bienvenue à tous, et se réjouit de cette nouvelle occasion de passer une journée culturelle « au plein air », à la découverte de certains écrivains Tarn-et-Garonnais trop souvent oubliés.

La Compagnie fête cette année ses 30 ans d’existence , avec un deuxième Salon du livre, et bien des productions dont le livre « Montauban flamboyante et rebelle » et la riche collection des 12 brochures « Images et visages du 82» qui présentent tous les aspects des communes du département. Précisément un tome est consacré à Castelsarrasin où nous nous trouvons aujourd’hui.

Pierann présente le programme de la journée :

- Conférence sur Marcelle DUBA par Jacqueline OUARDES

12h30 : Repas au RESTAURANT Le Saint Louis

14h30 : conférence sur Gaston BÉNAC par Christian STIERLÉ.

15h30 : Pause poétique

15h45 : conférence sur Antoine de Lamothe-Cadillac par Guy ASTOUL

17h : conférence sur Antonin DELZERS par Norbert SABATIÉ.

Pot de l’amitié pour clôturer la journée.

Il passe la parole à Jacqueline Ouardes qu’il remercie d’avoir bien voulu nous présenter Marcelle DUBA , poétesse locale.

Marcelle DUBA: Née à Toulouse en 1899, elle est décédée le 24/12/1981 à Paris. Elle a vécu 30 ans à Castelsarrasin, ainsi la famille de la conférencière l’a connue. Fille d’Oc, Marcelle était une poétesse très sensible, toujours fidèle à son idéal artistique et à sa terre natale : la nôtre.

D’une nature exaltée, chrétienne sans bigoterie, avec un look précieux un rien désuet, elle s’est donné comme mission de chanter sa « petite patrie » à la manière des troubadours, ce qui lui apporta maints prix littéraires. Ainsi des prix de la Société des Gens de Lettres, de l’Académie des Jeux floraux, de l’Académie du Languedoc, et de l’Académie française ; notons entre autre, en 1966 le prix Le Fèvre-Daumier pour « Plaisir et sagesse », en 1979 le Prix Archon-Desperouses pour « L’invisible présence » citons aussi les prix Anna De Noailles et Desbordes-Valmore.

De nature modeste mais exigeante pour son art, elle admirait les écrivains de son temps : Paul Claudel , André Gide, François Mauriac, Jacques Maritain, Paul Valéry, André Malraux, Saint Exupéry, et bien sûr Marcel Pagnol, et Claude Nougaro . Marcelle ne cherchait pas la gloire, elle a écrit un poème qui commence ainsi « Que m’importe que mon nom soit gravé sur une stèle... » préférant disait-elle « travailler pour l’avenir » . Sa famille, qui était originaire de Larrazet où son grand’père était vannier, a beaucoup compté pour cette femme plutôt fragile mais courageuse qui déclarait vouloir combattre la souffrance « comme un matador ».

Son père, originaire de Larrazet, fut ingénieur des Ponts et Chaussées.

Sa naissance sera précédée par deux autres sans lendemain ce qui explique sans doute que la petite fut surprotégée. En retour celle-ci vouait une adoration à ses parents. Pour Marcelle sa maman, très chrétienne, était à l’image de la Vierge Marie. Elle lui inculquait les valeurs fondamentales de l’époque. Son père, très actif , était cultivé, ingénieux, artiste, et vertueux. Il forma l’esprit de Marcelle tout en l’initiant aux joies des promenades et des découvertes dans la nature. Ils vivront à Toulouse , puis à Montech .

Marcelle, d’un tempérament artistique, avec parfois des moments de déprime , s’adonnait souvent à la lecture et à la contemplation. Ainsi trouvait-elle du réconfort dans la chapelle de Seix en Ariège qui lui a inspiré ces vers :

« Oublierai-je la Chapelle / Cette halte de secours / Où je repliais mon aile /

Pour me noyer dans l’amour « …. et plus loin :

« Et qu’il faut que la souffrance / Nous transforme pour l’essor/ Du rêve et de l’espérance/ Loin des ombres de la mort ! »

Elle voulait devenir professeur de lettres, ce qui dénote une éducation rare à l’époque pour les jeunes filles. Cependant sa santé précaire interrompt parfois ses études .

Son père meurt en 1916 alors qu’ils étaient installés à Castelsarrasin. Marcelle a une peine immense et voit, par manque d’argent, s’anéantir son rêve de professorat. Elle s’exprime donc dans la poésie et, pour vivre, donne des cours de musique, de chant, de dessin et de sténo-dactylo. .

Par sa vie, son milieu, ses origines elle appartient à un monde classique fait de respect de la famille, de la religion et de la nature. Cette vie, elle va tout faire pour la mettre en poème, suivant des règles littéraires respectées à la lettre.

Elle se marie tardivement à 50 ans, en 1953 avec Pierre Victor Halary qui a les même goûts qu’elle. Grâce à lui, elle se rend à Paris, accède au monde de l’édition après les éditions du Beffroi à Millau et collabore à des revues littéraires. Marcelle a une grande admiration pour celui qu’elle nomme « mon sauveur, mon pain » et qui l’encourage à écrire.

La poétesse a laissé 750 poèmes , 9 recueils : « Lys de feu »(1957) , « La harpe des nuits », « Symphonie fervente » (1962) , « Plaisir et sagesse » 1965 « Au miroir des eaux pures » 1971, « L’invisible présence » (1977) , « Les Émerveillements », « Les cascades du soir » (1982) , , « et « Le triomphe des ailes » (1985) .

Son amour du pays natal et des lieux aimés : Toulouse, Montauban, Montech, Larrazet. lui a inspiré des poèmes à la gloire de la Saint-Alpinien, du stade Adrien Alary et des héros des inondations de 1952. Elle a su chanter comme personne les lieux emblématiques : « Toulouse, ma ville altière », « Montauban pur joyau », le Canal du Midi, Garonne, et les pigeonniers, sans oublier les saveurs locales de la vie : le parfum des tilleuls, les forêts de peupliers qui « ressemblaient à des cierges » , la gourmandise pour les bons produits locaux….

Humilité et la grandeur de sa mission sont les principales caractéristiques de cette écrivaine que Jacqueline Ouardes nous a présentée avec ferveur et qui a bien mérité que la médiathèque de Castelsarrasin porte son nom !.

Gaston Bénac : le père du journalisme sportif français.

Christian Stierlé, auteur de plusieurs ouvrages sur Montauban et le monde des sports, nous a fait découvrir Gaston Bénac , reporter, considéré comme le père du journalisme sportif français , né le 25 février 1881 à Castelsarrasin et mort le 20 février 1968 à Paris.

Gaston Bénac, après l’école de Castelsarrasin, fit d'abord des études de droit, selon les souhaits familiaux. Mais après la guerre de 14-18 passée dans l’aviation, c'est vers le journalisme sportif qu'il se dirige en raison de sa passion pour le cyclisme et le rugby. Avec son goût pour les voyages et la rédaction, c’est surtout son admiration pour les champions : joueurs de rugby, boxeurs et cyclistes qui motivait son attention.

En 1903 il participe à la création de « L’Union Sportive Montalbanaise » et devient en 1907 son secrétaire général. Monté à Paris il est rédacteur des revues « L’Aéro », « Sporting » et « L’Auto » où , en 1920 il collabore avec le célèbre Henri Desgranges, tout en rédigeant des articles pour « L'Illustration », et « L'Intransigeant» en 1925. Mais il n’oublie pas son Sud-Ouest natal et en 1908 « Gastounet » pour les copains, est le principal organisateur de l’inauguration du stade, la célèbre « cuvette » de Sapiac de Montauban qui possède une piste cyclable cimentée aux virages appréciés des coureurs locaux et régionaux .

En 1930 il est nommé Directeur des services sportifs de « Paris-Midi » puis en 1932 de « Paris-Soir », la même année il crée une évènement avec Albert Baker d’Izy : l'épreuve cycliste du « Grand prix des Nations ». En 1944 il participe à « Résistance ». Gaston Bénac a propulsé le journalisme sportif au rang d’institution, lançant bien sûr des cohortes de reporters sur le terrain afin de suivre l’évènement en direct où qu’il se trouve, cela avec des hommes consciencieux, et fidèles qui n’hésitaient pas à braver les intempéries et l’âpre concurrence du métier.

En 1950 Il prend la direction des services sportifs de « France-Soir », occupant ce poste jusqu’en 1957, année de son départ à la retraite.

Passionné par tous les sports, et appréciant les voyages, il a couvert tous les Jeux Olympiques de sa carrière, et 33 Tours de France. On lui doit des ouvrages de référence : « Les jeux olympiques de l’Antiquité à 1920 » et « Champions dans la coulisse » en 1954. Il a produit aussi, en collaboration, des livres sur la carrière de sportifs célèbres : « la vie et la carrière de Fausto Copi, Puig-Aubert, et René Vignal », « la vie et la carrière de Louison Bobet , Robert Cohen, et Roger Marche ».

Gaston Bénac parcourt le monde, interviewe, témoigne en direct au téléphone, et écrit sans avoir, dit-on, pris de notes . Il s’est bien sûr intéressé aux carrières de Carpentier et de Marcel Cerdan. Devenu l’ami de ce dernier, il commenta le championnat du Monde contre l'américain Tony Zale en 1948, et fut bouleversé par sa mort accidentelle un an plus tard. Il a été aussi témoin privilégié et reporter des combats de Dempsey et Ray Robinson. Son talent est reconnu au plan international . Durant sa retraite il se passionne pour la tauromachie et le dressage des fauves, et rédige des articles au journal « Sud-Ouest »

Pour conclure, notre conférencier nous confie l’estime de René Mauriès, grand reporter à « La Dépêche du Midi » et détenteur du Prix Interallié, pour Gaston Bénac : « Il possédait les trois qualités majeures nécessaires pour ce métier : la foi, la charité et l’espérance. La foi : l’obstination pour aller de l’avant, la charité de vouloir transmettre le savoir et l’expérience aux débutants, et enfin l’espérance : la confiance dans le don et le brio de la plume journalistique.

Gaston Bénac est décédé à l’âge de 87 ans en son domicile parisien . En reconnaissance de sa brillante carrière une place de Castelsarrasin porte son nom.

Lamothe Cadillac (Antoine Laumet de )

Guy Astoul, qui a présenté la conférence, nous précise qu’il existe plusieurs ouvrages sur ce célèbre Castelsarrasinois, dont celui de Jean Boutonnet : « Lamothe-Cadillac : le gascon qui fonda Détroit (1658-1730) » , et celui de Robert Pico « Cadillac, l’homme qui fonda Détroit » .

Antoine Laumet, qui s’illustra en Amérique sous le nom de Lamothe Cadillac, est né à Saint Nicolas de la Grave le 5 mars 1658 de Jean Laumet, Lieutenant du Juge de St Nicolas et de Jeanne Péchagut. On ignore tout de sa jeunesse, sauf qu’ayant prouvé une solide culture il a vraisemblablement suivi des études chez les Jésuites.

A 25 ans suite à son implication dans une histoire louche qui restera floue, il doit quitter la France. Aussitôt débarqué en Amérique du Nord, alors en pleine expansion française (Cf : politique de Colbert, avec Jacques Cartier, Champlain ...,) pour se préserver d'une éventuelle reconnaissance il se forge une identité et présente des quartiers de noblesse illustrés par des armoiries qu'il crée à partir d’emprunts à d’autres familles. Voulant passer pour gentilhomme, ce qui était courant à l’époque, il se fait appeler « Sieur de Cadillac ».

Il se rend en Acadie de1683 à 1689. Il prétend avoir débarqué à Port Royal, la capitale qui sert de base à la guerre contre la Marine des colons Anglais. Dans un mémoire de 1689 il se vante d’avoir acquis une solide expérience dans l’observation des lieus, peuples, activités et religions du Nouveau Monde.

Installé à Port Royal il est explorateur, trappeur, en Nouvelle-Angleterre et à la Nouvelle-Hollande, poussant vers le sud jusqu'à la Caroline. Il se livre au commerce notamment avec les grandes compagnies ( peaux, fourrures ) et à certains trafics (alcools), participant à l’abondement de la caisse du pouvoir royal. Il entre en rapport avec des corsaires canadiens, notamment avec le sieur Denis Guyon dont il épouse la nièce en 1687. Ils eurent 6 filles et 7 fils. Il cherche en vain à s’établir notaire car, intelligent et brillant mais hautain et arrogant, il se fait des ennemis.

Après bien des vicissitudes (attaques de corsaires et bandits, avaries et pertes dues aux tempêtes ) Cadillac doit échanger avec les anglais pour délivrer sa famille captive. En 1691, il rapatrie sa famille à Québec mais leur navire est attaqué par un corsaire de Boston qui prend possession de tous leurs biens. Promu lieutenant en 1692, il est envoyé avec le cartographe Jean Baptiste Franquelin pour dresser des cartes des côtes de la Nouvelle-Angleterre en vue de préparer une attaque française sur les colonies anglaises. Il remet les cartes et un mémoire au ministre Pontchartrain et reçoit une gratification de 1 500 livres pour son travail. Renvoyé en mission pour compléter ses observations, Frontenac le promeut capitaine puis enseigne de vaisseau en 1694. L’année suivante Cadillac découvre le détroit reliant le lac Huron et le lac Érié et imagine y installer un nouveau fort pour rivaliser avec les Anglais.

Le 24 juillet 1701, Antoine de Lamothe-Cadillac construit le Fort Pontchartrain (nom du secrétaire d’État à la Marine) et la paroisse Sainte-Anne sur la rive du nord de la rivière Détroit . C’est ainsi la fondation de la ville de Détroit. Il crée une colonie de peuplement français pour enrayer la progression anglaise. Là il est en butte à une farouche hostilité des autorités et aux membres du Conseil supérieur de la Nouvelle France, assemblée représentative des intérêts commerciaux du Canada. En outre il est accusé d’abus de pouvoir et de trafic d’alcool avec les Anglais et par les Jésuites qui lui reprochent de pervertir les Indiens. Il fait l’objet d’une enquête en 1708…

En 1710, Cadillac est nommé gouverneur de la Louisiane, la plus pauvre des colonies de l’Empire français. Il ne s’y rend qu’en 1713 et se querelle avec l’ordonnateur . Rappelé en France en 1716, il s’embarque au cours de l’été 1717 mais il est bientôt embastillé avec son fils aîné « pour avoir parlé contre le Gouvernement de l’État et des colonies » . On lui reconnaît néanmoins d’avoir tenté d’établir des liens commerciaux avec le Mexique, d’avoir découvert une mine de cuivre en Illinois et, surtout, d’avoir fondé Detroit. Il est libéré au bout d’un an, rentre en bonnes grâces à la Cour et reçoit la croix de Saint-Louis en récompense de ses trente années de loyaux services.

Il s'installe alors avec sa famille dans la maison paternelle et règle la succession de ses parents en 1718. Il effectue également de nombreux voyages à Paris pour faire reconnaître ses droits sur la concession du détroit. Il obtient gain de cause en 1722. Il vend alors sa seigneurie du détroit au canadien Jacques Baudry de Lamarche et acquiert les offices de gouverneur et major de la ville de Castelsarrasin où il décède le 15 octobre 1730. Tout près, Saint Nicolas-de-la-Grave son village natal lui a dédié un musée.

Son esprit visionnaire est cependant indéniable et ses projets prendront corps après lui. C’est ainsi que Detroit, qui lui a érigé une statue, est devenue le centre mondial de la production automobile au XXe siècle ; William A. Murphy et Henry M. Leland lui rendront hommage en baptisant leur firme automobile de son nom et en reprenant ses armoiries pour emblème en 1902. Divers lieux portent son nom en Amérique, notamment le Mont Cadillac dans l'État du Maine et la ville de Cadillac dans l'État du Michigan.

En 1989 Johnny Hallyday a enregistré une chanson « Cadillac » d’Etienne Roda-Gil sur un CD de « road movie » (Voir Youtube) .

On a pu dire à son sujet : Voilà le destin singulier d'un homme, mort à 72 ans, dans son lit, à 10 kilomètres de son village natal après avoir nargué les éléments, les microbes, les iroquois et quasiment la totalité de ses contemporains.

Jean-Antoine Delzers : « l’homme au burin ».

Norbert Sabatié, Vice-président délégué de la Fédération Française des Associations philatéliques de Montauban, nous a présenté cet illustre dessinateur, professeur de dessin, et graveur notamment de timbres.

Biographie : Jean Antonin Delzers est né le 17 août 1873 à Castelsarrasin, ville où il est décédé en 1943. Son père était employé aux Hypothèques et sa mère repasseuse.

Delzers étudie les Beaux-Arts à Toulouse puis à Paris où il est élève de Jules Jacquet, dessinateur et graveur. Il obtient le 1er Second Prix de Rome en gravure et une bourse de l’État en 1900 . En 1923, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il reçoit aussi au Salon des Artistes français de 1926 une médaille d'honneur pour un burin représentant les « Quatre évangélistes » et il est alors classé en hors-concours. De 1930 à 1939 il est maître de dessin à l’École polytechnique et devient président de l'Association française des artistes graveurs au burin. J-A.Delzers est aussi connu pour ses créations de timbres postaux.

Des gravures d’illustration : L’artiste travaille la plupart du temps sur commande de l’État et de la Ville de Paris. Il dessine, peint, et illustre pour les éditeurs français et anglais, notamment les ouvrages de l’abbé Prévost, de Stendhal, Goethe, Courteline ….C’est avec les gravures de reproduction qu’il obtient ses plus grands succès, ainsi : 1903 « Guillaume II d’Orange et Marie-Henriette Stuart » d’près Van Dyck , ou en 1906 « Entrée du Pape Urbain II à Toulouse en 1095 » et « Les Chérifas » d’après les tableaux de Benjamin Constant. Très bon portraitiste, il a immortalisé plusieurs personnalités : Pierre et Marie Curie, Balzac, Loti , Ampère, Gambetta….

Des gravures créations de timbres : En la matière on lui doit surtout la création du « type Paix » (un timbre de France d'usage courant) et plus d’une centaine de timbres à partir de 1917 jusqu’à la fin de sa vie. Son premier timbre pour la France est le « Ronsard » en 1924.

Ses créations de timbres présentent des sujets divers : mythes (la Victoire de Samothrace), personnages célèbres ( Rouget de Lisle, Daudet, Marie Curie...), héros, commémorations (anniversaires de la Croix Rouge), monuments historiques (la cathédrale de Reims, la cité de Carcassonne), sites emblématiques ou régionaux (col de l’Iseran, Andorre, Monaco, Eglise St Sauveur de Castelsarrasin...), édifices coloniaux, scènes de la vie indigène.…

Après son décès, sa famille fait don de l’ensemble de son œuvre au Musée Ingres qui accueille les peintures, dessins, gravures ainsi que les meubles et outils de l’artiste.

La technique du burin: Le burin est l’un des principaux outils utilisés en taille-douce pour réaliser des gravures à la ligne. L’extrémité du burin est sectionnée en oblique jusqu'à former une pointe soigneusement affûtée sur la section oblique afin de creuser un sillon, de ciseler, directement dans une plaque de métal, le plus souvent de cuivre, mais aussi d’acier ou de zinc, parfois de bois. L’artiste grave à l’envers et c’est la profondeur du trait qui va créer le relief.

La gravure : La plaque ciselée est la matrice . Après encrage, celle-ci est imprimée sur du papier ou sur un autre support. Ce mode d’impression remonte au Moyen-Age. L’œuvre en résultant est appelée « estampe », puis on procède au tirage papier. Quand la gravure est utilisée pour mettre un texte en valeur, on parle d’ « illustration ». Mais on emploie souvent le terme générique de « gravure » .

Marie- France VAINGUER

SORTIE "HORS LES MURS"

Date limite pour les inscriptions : 18 juin 2023

RESTAURANT LE SAINT LOUIS

1PLACE OMER SARRAUT

82100 CASTELSARRASIN

TEL: 05.63.32.53.50

Proposition de menu pour le samedi 24 juin à midi

Menu à 25€

15/20 personnes

Salade de truite fumé et maquereau au poivre

Ou

Salade de coppa séché, parmesan et tapenades

Bavette de veau sauce au camembert

Ou

Filet de merlu en crumble de chorizo

Profiteroles au chocolat

Ou

Poire belle Hélène

Café

Les boissons (vin rouge et vin rosé) sont offertes par la Compagnie

COMPTE RENDU SORTIE HORS LES MURS

LAFRANÇAISE le 25 JUIN 2022

Etaient présents :

Colette Coladon, Jean Coladon, Françoise Delmas, Jean-Paul Damaggio et son épouse, Pierre Desvergnes, Annie-Claude Elkaïm, Geneviève Falgas, Jean-Claude Fabre, Gérard Garric, Christiane Ducasse, Nicole Grenouillet et 3 amies, Anne Lasserre-Vergne, Marilène et René Meckler, Norbert Sabatié, Odile Stéphan, Christian Stierlé , Marie-France Vainguer, Eliane Latu et 4 élèves du Théâtre Ecole de l'Embellie (Camille, François, Mathias et Nicolas), Robert Delbouys.

Excusés : Andrée Chabrol-Vacquier, Robert Vila, Nelly Boucheron-Seguin, Guy Astoul , Roland Gabillon, Hugues de Jubécourt, Colette Lemieux, Marguerite Escande.

● ● ●

Pierrann souhaite la bienvenue à tous, et remercie M. Alain Bellichi, Adjoint au maire de Lafrançaise qui représente l’édile empêché. Celui-ci nous parle de cette cité de 3 000 habitants à l’activité dynamique, avec de nombreux atouts de développement culturel et touristique, notamment avec sa « Vallée de loisirs ».

Au point de vue culturel, notons, parmi plusieurs églises et chapelles, la curieuse chapelle Notre Dame de Lapeyrouse, au nord ouest du bourg, reconstruite entre 1877 et 1879 en style romano-byzantin, unique en Tarn-et-Garonne. L’intérieur est décoré de peintures réalisées par le peintre Louis Cazottes en 1891. La plus importante représente l’Assomption de la Vierge. La chapelle possède également plusieurs statues du XVIIe ou XVIIIe siècle, des représentations de saint Pierre et saint Paul provenant d’un retable.

Alain Bellichi recommande de profiter des visites guidées, notamment celle du patrimoine le mercredi pour les groupes, en réservant à l’Office de tourisme.

Le président Pierann nous demande d’excuser Mme Andrée Chabrol-Vacquié qui envoie ses amitiés à la Compagnie, et d’avoir une pensée particulière pour Robert Vila, notre fidèle poète vétéran, qui vient de subir une lourde opération.

Pierann présente le programme de la journée :

- Conférence sur Firmin BOUISSET par Annie-Claude ELKAIM,

- Repas sur place servi par L’Auberge des Trouilles